本文

8月1日、国民健康保険の更新を行います

国民健康保険の更新について

令和6年12月2日からこれまでの健康保険証の新規発行がなくなり、マイナンバーカードの健康保険証利用を基本とする仕組み(マイナ保険証)に移行しました。

次回の更新は令和7年8月1日です。

マイナ保険証の登録有無によって、お送りするものが異なり、いずれも7月中の到着を見込んでいます。

8月1日を過ぎてもお手元に届かない場合は、お手数ですがご連絡ください。

| 対象者 |

マイナ保険証をお持ちの人 |

マイナ保険証をお持ちでない人 |

|---|---|---|

| 発送物 |

「資格情報のお知らせ」(A4型) |

「資格確認書」(カード型) |

| 発送方法 | 普通郵便 | 特定記録 |

※マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録したものを指します。

※お知らせと資格確認証は個人ごとに発行され、世帯主あてに発送されます。

※世帯内にマイナ保険証をお持ちの方とお持ちでない方がいる場合は、お知らせと資格確認書をそれぞれ別の通知でお送りしています。

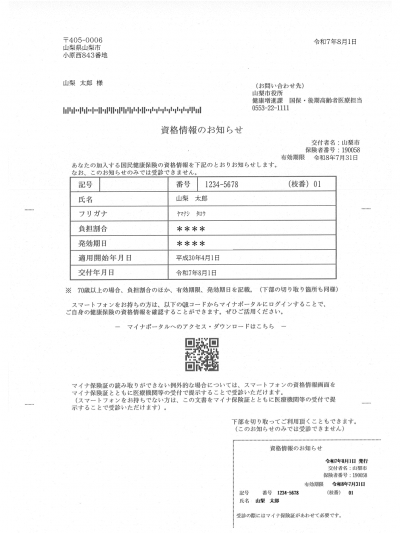

「資格情報のお知らせ」の使い方

8月1日以降に医療機関などを受診する際は、マイナンバーカードをカードリーダーにかざして使用してください。

顔認証または4桁の暗証番号入力のどちらかを選択して、本人確認を行います。

お届けするお知らせ単体では受診はできませんが、カードリーダーの不具合など、何らかの事情で医療機関などにてマイナ保険証を利用できない場合にマイナ保険証とともに提示することで、受診が可能となります。大切に保管してください。

●資格確認方法について<外部リンク>(厚生労働省)

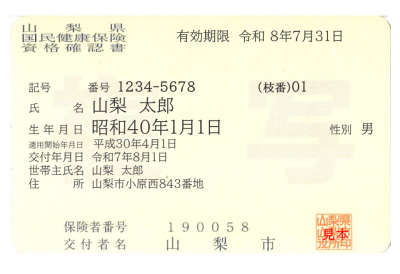

「資格確認書」の使い方

新しい資格確認書は8月1日から使用できます。これまで通り医療機関の窓口に提示してください。

有効期限が令和7年7月31日と記載されている古い被保険者証・資格確認書は、8月1日以降にご自身で裁断するなどして破棄してください。

マイナ保険証を利用するメリット

マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、様々なメリットがあります。

- マイナンバーカードだけで医療機関・薬局を利用できます

- より良い医療を受けることができます

- 窓口で限度額以上の支払いが不要になります

- マイナポータルで確定申告の医療費控除がカンタンにできます

ぜひマイナ保険証をご利用ください。

●マイナンバーカードの健康保険証利用方法<外部リンク>(厚生労働省)

8月1日時点で70歳~74歳の人

新しい申告状況をもとに所得判定を行い、所得に応じて負担割合が2割または3割になります。

新しい負担割合は「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」に記載しています。

令和8年7月31日までに70歳になられる人

70歳の誕生日を迎える方は、有効期限が70歳の誕生月の月末までとなっています。(1日生まれの方は誕生月の前月の月末まで)

70歳の誕生月の翌月1日(1日生まれの方は誕生日)から使う「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。

該当者には70歳の誕生月(1日生まれの方は誕生月の前月)に通知します。

所得に応じて負担割合が2割または3割になり、お知らせまたは資格確認書に印字されます。

令和8年7月31日までに75歳になられる人

75歳の誕生日を迎える方は、有効期限が75歳の誕生日の前日までとなっています。

75歳の誕生月の前月(1日生まれの方は誕生月の前々月)に、後期高齢者医療の加入などについてのご案内を送付します。

限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額認定証をお持ちの人

現在、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額認定証をお持ちの方で令和7年8月以降も必要な方は、再度8月1日以降に申請をしていただく必要があります。

また、70歳になる方は、70歳の翌月から区分が変わりますので、継続して必要な方は申請をしていただきます。

※マイナ保険証を使用している人は、限度額適用認定証等の申請手続きをしなくても医療機関の窓口での支払額が高額療養費制度の限度額までとなります。

ただし、以下の場合は、従来通り限度額適用認定証等の手続きを行う必要がありますので、窓口で申請してください。

- オンライン資格確認を導入していない医療機関等にかかる場合

- 長期入院該当(住民税非課税世帯【オ】、低所得者Ⅱに該当する方で、過去12カ月のうち、減額対象となる区分での入院日数が90日を超える場合)で、さらに食事代の減額を受ける場合