本文

令和7年度 学校給食メニュー

学校給食メニュー

学校給食は、季節のイベントや郷土料理を取り入れたり、地産地消を心がけて作っています。

主な学校給食メニューをご紹介します。(1年間分載せています)

令和7年度

1月

1月20日 学校給食週間

- 米粉パン

- 富士桜ポークのアップルソース

- ヤーコンのきんぴら

- みみ

1月19日~23日は学校給食週間として、毎日全国各地の郷土料理やご当地グルメ、特産品などを取り入れたメニューを提供しました。給食週間2日目は、山梨県産や山梨市の食材をたくさん使った献立でした。山梨県の花である「富士桜」にちなんだ名前がつけられた富士桜ポークや山梨市産のヤーコン、富士川町の十谷(じっこく)地区に伝わる郷土料理「みみ」を提供しました。

1月21日 学校給食週間

- じゃじゃうどん

- 鮭の甘酢だれ

- わかめサラダ

- ブルーベリータルト

給食週間3日目は岩手県です。岩手県といえば「盛岡三大麺」が有名です。その一つの盛岡じゃじゃ麺を提供しました。また、岩手県では鮭の漁獲量が多く、わかめの養殖業やブルーベリーの栽培も盛んです。デザートは、岩手県産のブルーベリーを使用したタルトです。

1月23日 学校給食週間

- こうこ寿司

- 鰆の磯辺揚げ

- そうめんのすまし汁

- 桃ゼリー

給食週間最終日である5日目は、岡山県です。たくわん(こうこ)が入った彩り豊かな「こうこ寿司」は、岡山県備前市の郷土料理です。また、さわらは瀬戸内海で多く獲れ、県民に親しまれています。岡山県では、そうめん作りの歴史は古く、平安時代から名産になっていたそうです。

1月28日 受験生応援給食

- 麦ごはん

- チキンカツ(みそだれ)

- キャベツの塩昆布和え

- 勝星なるとのすまし汁

- かみかみぶどうグミ

高校の前期試験の前日の給食では、給食センターより、愛情を込めて作った手作りのチキンカツをお届けしました。カツを食べてげんかつぎ!受験にカツ!己にカツ!受験生を後押しできるよう思いを込めました。

12月

12月2日 国際交流給食

- スラッピージョー

- コブサラダ

- ポテトチャウダー

- オレンジ

12月2日の給食は、山梨市と姉妹都市のアメリカ合衆国アイオワ州スーシティ市にちなんだ給食です。メインの「スラッピー・ジョー」は、アメリカ中西部の家庭料理の定番で、ミートソースをハンバーガー用のパンにはさんで食べる、手軽でボリューム満点な1品です。昔、スーシティ市のカフェで、「ジョー」という名の料理人がひき肉をソテーし、味付けしたソースで煮込んだ「ルースミートサンドイッチ」を提供し始めたことから、各地に伝わったといわれています。給食では、ミートソースをコッペパンにはさんで食べました。

12月15日

- 麦ごはん

- ししゃものカレー揚げ

- もやしのごま和え

- おでん汁

おでんは日本料理の一つで、「田楽」から生まれた料理だといわれています。焼き田楽の他に様々な田楽があり、その一つに煮込み田楽があります。この煮込み田楽が今のおでんにつながっているそうです。だしや味付け、中に入れる具材は全国各地で様々です。

12月16日

- ココア揚げパン

- ミートボールのトマト煮

- 米粉マカロニスープ

- みかん

温州みかんは、日本発祥のかんきつ類です。400年ほど前に、中国から鹿児島県に伝わったかんきつ類から偶然見つかったそうです。みかんは、日本で最も生産量が多い果物で、「サツママンダリン」という名で海外にも輸出されています。

12月23日 クリスマス給食

- ミルクパン

- スパイスチキン

- もみの木サラダ

- クリスマスセレクトデザート

12月23日の給食は、クリスマスお楽しみ給食です。メインの鶏肉料理は、カレー粉や黒コショウなど4種類のスパイスを衣に混ぜて油でカリッと香ばしく揚げたからあげです。サラダは、カリフラワーの一種ロマネスコカリフラワーを入れて、もみの木をイメージしています。また、給食センターからお楽しみのセレクトデザートがありました。子ども達は、チョコレートケーキやいちごケーキ、ドーナッツ、チョコムース、いちごゼリーの5種類の中から好きなものを1つ選んで食べました。

11月

11月5日 図書給食

- 麦ごはん

- 隠し野菜ハンバーグ

- ほうれん草としめじのおひたし

- 豆腐のみそ汁

今年も図書コラボ給食として、本に登場するメニューを献立に取り入れました。11月5日は、中学生向けの本『タスキメシ箱根』に出てくる、「隠し野菜ハンバーグ」がメインの献立でした。ハンバーグの中に色々な野菜を入れているので、何が入っているか、よく味わって食べていました。

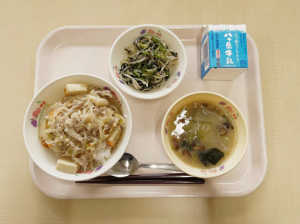

11月12日

- ワイン豚のすきやき丼

- もやしの磯か和え

- なめこ汁

甲州市の特産品である「ワイントン」を使ったすきやき丼です。ワイントンは、甲州市のワインを餌にして育った豚肉で、脂身に甘みが強いのが特徴です。食材のおいしさを感じてもらえるよう、心を込めて調理しました。また、なめこ汁には、早川町でとれたなめこを使っています。

11月21日 和食の日給食

- 新米ごはん

- ますの紅葉焼き

- 田舎煮

- かまぼこのすまし汁

11月24日は和食の日です。和食(日本人の伝統的な食文化)がユネスコ無形文化遺産に登録されてから今年で12年を迎えます。給食では、今年収穫されたばかりの新米をおいしく炊きました。ますのもみじ焼きは、紅葉であざやかに色づいたもみじをイメージして作っています。

11月27日

- もち麦ごはん

- 手作りチヂミ

- もやしのナムル

- サムゲタン風スープ

「サムゲタン」とは本来鶏肉・高麗人参・漢方を使ったスープです。高麗人参の「参」鶏肉の「鶏」スープを意味する「湯」と書いてサムゲタンと読みます。給食用にアレンジして野菜たっぷりのスープを作りました。

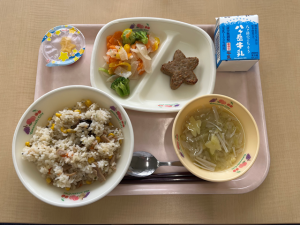

10月

10月6日 十五夜給食

- 秋の彩りご飯

- 鮭のみそ香味焼き

- もやしの磯か和え

- じゃがもち団子汁

- お月見ゼリー

十五夜は、「中秋の名月」とも言われ、1年で最も月がきれいに見えることから昔から月を眺める風習がありました。また、農作物の収穫時期でもあるため、季節の野菜や果物などをお供えし、収穫に感謝する意味もあります。

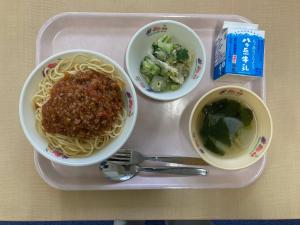

10月16日

- スパゲティーミートソース

- グリーンサラダ

- コンソメスープ

パスタに欠かせないトマトは、最初は見て楽しむもので食べるものではありませんでした。その後、トマトが食用に改良され、パスタとトマトの組み合わせのおいしさに気づいたイタリアで広まり、それが各地に広がったそうです。

10月22日 市制20周年お祝い給食

- おざら

- 甲斐サーモンのナゲット

- こんにゃくとひじきのサラダ

- セレクトデザート(桃ジェラート・ぶどうジェラート)

10月22日の給食は、「市制20周年お祝い給食」でした。山梨県の郷土料理である「おざら」や、市内の特産品である甲斐サーモン、ワインキノコ、もも、ぶどうを使用した献立です。市内で育てられた有機野菜の小松菜も使用しました。また、デザートは桃かぶどうのセレクトジェラートでした。

10月28日 ハロウィン給食

- ハロウィンパン

- チキンのトマトソース

- フレンチサラダ

- かぼちゃのシチュー

ハロウィンは外国の行事で、日本でも毎年楽しまれています。かぼちゃを顔の形にくりぬいた飾り「ジャック・オー・ランタン」は魔よけの意味があるそうです。給食では、ハロウィンパンやかぼちゃのシチューを提供しました。

9月

9月1日 防災給食

- 鮭わかめおにぎり

- 切干大根のピリ辛炒め

- すいとん汁

- いちごヨーグルト

9月1日は「防災の日」です。給食センターでは、災害時に備えて、おにぎりを握る機械が備えてあります。学校で防災訓練を実施するように、給食センターでも年に1回、この機械を使用するようにしています。

9月8日

- 麦ごはん

- 鶏の塩から揚げ

- ゴーヤチャンプルー

- 小松菜と油揚げのみそ汁

ゴーヤチャンプルーは、沖縄県の郷土料理です。チャンプルーは、沖縄の方言で「いろいろなものを混ぜ合わせた」という意味で、豆腐と色々な食材を炒めた料理です。ゴーヤは、疲れをとったり、胃腸を刺激し汗を出しやすくしたりなど、夏バテ予防によい野菜と言われています。

9月18日

- みそつけ麺

- 揚げ餃子

- 中華サラダ

- シャインマスカット

9月18日のラーメンは、麺とスープは別々に「つけ麺」にして食べました。また、デザートのシャインマスカットは上品な甘さと、皮が薄く皮ごと食べられるのが特徴で、国内ではもちろん、海外でも人気のあるぶどうです。この日のシャインマスカットは山梨市でとれたものです。

9月22日

- 冷やし中華

- 信玄蒸しパン

- 豚肉とにらの中華炒め

- 肉だんごスープ

この日は給食センターで手作りをした蒸しパンでした。きな粉と黒蜜を使って、信玄もち風にした蒸しパンを、調理員さんが一つひとつ愛情を込めて作りました。また、豚肉とにらの中華炒めに使われているにらは、豚肉などに多くふくまれているビタミンB₁の吸収をよくし、風邪予防や疲労回復に役立つと言われています。

8月

8月29日

- 夏野菜カレーライス

- キャベツとウインナーのソテー

- みかん&アセロラジュレ

市内のすべての学校で給食が始まりました。夏野菜がたっぷり入ったカレーは、体の元気を取り戻してくれます。どんな夏野菜が入っているか、子ども達は一生懸命さがしながら食べていました。

7月

7月4日

- バターロールパン

- ズッキーニとツナのオムレツ

- 花野菜のソテー

- チキンと野菜のスープ

- グレープフルーツ

今が旬のズッキーニが入ったオムレツを手作りしました。ズッキーニが日本でよく食べられるようになったのは、1980年代頃からといわれています。オムレツには、緑色のズッキーニが入っていますが、ほかに黄色いものもあります。

7月7日 七夕給食

- 七夕ピラフ

- 星のハンバーグ

- 短冊サラダ

- 天の川スープ

- 七夕ゼリー

七夕は7月7日の夜に願い事を書いた短冊や飾りを笹の葉につるしてお祈りをするお祭りです。7月7日の給食メニューには、いろいろなところに星が入っていたり、願い事を書く短冊をイメージしたサラダなど、七夕にちなんだ献立でした。

7月14日 和食の日給食

- 麦ごはん

- あじの塩焼き

- 冬瓜と豚肉の煮物

- ワインきのこのみそ汁

- 冷凍みかん

「とうがん」は漢字で“冬”の“瓜”と書きますが、夏が旬の野菜です。日のあたらないところに置いておけば冬まで保存できるので、この名前がつきました。また、ほとんどが水分で味はさっぱりとしています。7月14日の冬瓜の煮物は、大きな釜でじっくり煮たので、やわらかく味がしみ込み、おいしく出来上がりました。

7月16日

- ガパオライス

- 春雨スープ

- フルーツジュレ

ガパオライスはタイ料理で、「バジルで炒めたごはん」という意味です。ナンプラーという醤油のような魚から作られる調味料を使って味つけしています。パプリカやピーマンといった夏野菜が入っていて、彩りのよい料理です。

6月

6月3日 総体応援給食・むし歯予防給食

- セルフチキンカツバーガー

- キャベツサラダ

- 根菜スープ

- かみかみぶどうグミ

6月4日から10日までの1週間は、「歯と口の健康週間」です。むし歯予防にはよく噛むことが大切です。3日の給食は、チキンカツやごぼう、グミなど噛み応えのある食材を多く取り入れた「むし歯予防給食」でした。また、4日は中学校の総体でした。給食センターから中学生へ応援給食として、手作りチキンカツを提供させてもらいました。

6月5日

- ベーコンペンネソテー

- コーンチーズマフィン

- レタスサラダ

- チキンと野菜のスープ

コーンチーズマフィンは、給食センターで調理員さんが一つひとつ愛情を込めて手作りしました。コーンの甘味とチーズの塩味を味わいながら、おいしくいただきました。

6月16日

- ビビンバ

- 春雨スープ

- あじさいジュレ

6月はアジサイの季節です。デザートのジュレは、紫のぶどう、青のサイダー、白のナタデココでアジサイをイメージしました。蒸し暑い毎日ですが、さわやかなデザートで暑さを吹き飛ばしてくれました。

6月26日

- 麦ごはん

- あじの南蛮漬け

- きゅうりの梅おかか和え

- かきたま汁

南蛮漬けの「南蛮」とは、16世紀頃から始まった「南蛮貿易」からくる言葉で、当時の南蛮国のスペインやポルトガルの人や物のことをいいます。これらの国から伝わった揚げた魚や肉を甘酢や唐辛子に漬ける料理を「南蛮」という言葉で表現したとされています。

5月

5月2日 こどもの日給食

- 若竹うどん

- ちくわのごま揚げ

- 野菜のおかか和え

- 柏餅

5月5日はこどもの日です。子どもたちの健康と成長を願ってお祝いする日です。柏餅は、あんの入った餅を、柏の木の葉で包んだものです。柏の葉は、新しい葉が出るまで古い葉が落ちないことから子どもたちが元気に育ちますようにと願いを込めて柏餅を食べる習慣があります。

5月9日

- きなこ揚げパン

- 大根とこんにゃくの中華炒め

- ワンタンスープ

- プレーンヨーグルト

きなこ揚げパンは、今もむかしも人気の献立です。小学校1年生のみなさんの中には、学校給食で初めてきな粉揚げパンを食べるお友達もいました。甘くて美味しいきな粉揚げパンを夢中で食べていました。

5月15日 和食の日給食

- やこめご飯

- ししゃものカレー揚げ

- 糸かまと野菜の和え物

- けんちん汁

「やこめ」は山梨県の郷土料理で、稲作にとって一年で最も大切なお田植えの時期に、豊作を祈って煎った大豆と塩を入れて炊いたご飯です。給食では、しょうゆ味で煮た具を炊いたご飯に混ぜて作ります。また、5月15日は「和食の日給食」でした。煮干しからだしをていねいにとって作ったけんちん汁を味わっていただきました。

5月27日

- こどもパン

- 鶏肉のぶどう酢ソース

- 花野菜のソテー

- 千切り野菜のスープ

- 冷凍パイン

お酢は日本で古くから使われてきた調味料です。発酵調味料であり、さっぱりとした味は色々な料理で活躍します。この日の鶏肉のぶどう酢ソースには、山梨市や甲州市、笛吹市で栽培されたぶどうを原料に作られた「ぶどう酢」を使っています。

4月

4月16日 入学・進級お祝い給食

- お赤飯

- 鶏肉の照り焼き

- 大根のカレー炒め

- お祝いなるとのすまし汁

- さくらゼリー

4月16日の給食は、入学・進級お祝い給食です。お赤飯を主食に、「祝」の文字が入ったなるとのすまし汁、さくらが香る春らしいゼリーを組み合わせた献立です。みなさん、入学・進級おめでとうございます。

4月17日 かみかみ給食

- たけのこご飯

- ししゃもの磯辺揚げ

- 白菜のおかか和え

- 麩と青菜のみそ汁

今年度はじめての「かみかみ給食」です。よくかんで食べることは、歯やあごの骨をじょうぶにしたり、むし歯を予防したりと体によいことがあります。ししゃもやたけのこなど、かみごたえのある食材を取り入れた献立にしました。

4月22日

- そぼろパン

- チキンのチーズ焼き

- カラフルサラダ

- ミネストローネ

- みしょうかん

美生柑は、さわやかな風味で「和製グレープフルーツ」とも呼ばれています。別名「河内晩柑(かわちばんかん)」といい、大正時代に熊本県河内町の民家の庭で偶然発見されたことから、名前が付けられたといわれています。

4月28日

- わかめご飯

- 千草焼き

- ごぼうのマヨネーズ和え

- 厚揚げのみそ汁

ごぼうは、ユーラシア大陸北部で生まれ、日本へは中国から伝わったといわれています。ごぼうには、食物繊維がたっぷり入っているので、便秘予防に効果があります。春ごぼうのやわらかい食感を味わって食べました。