本文

ノロウイルスの感染予防について

食中毒は1年を通して発生しています。特に冬の時期(11月頃より発生件数は増加しはじめ、12月から翌年1月)が発生のピークになる傾向があります。

ノロウイルスは、少量でも手や指、食品などを介して口から入ると、体の中で増殖し、腹痛やおう吐、下痢などの症状を引き起こします。

症状

感染から発症までの時間(潜伏期間)は24時間から48時間。

主な症状は、吐き気、おう吐、下痢、腹痛などです。

通常は、これらの症状が1日から2日続いた後、治癒しますが、感染しても発症しない人や、軽い風邪のような症状で済む人もいます。

しかし、持病のある人や乳幼児、高齢者などは、脱水症状を起こしたり、重くなったりするケースもあるので注意が必要です。

感染経路

- 経口感染

ノロウイルスに汚染された食品を加熱不十分で食べた場合。また、ノロウイルスに感染した人が調理して、その人の手から食べ物にノロウイルスが付着し、それを食べることによって二次的に感染。

-

接触感染

感染した人の便やおう吐物に直接触れて、手や指にノロウイルスが付着することで感染。また、感染した人が排便後に十分に手を洗わずに触れたトイレのドアノブなどを介しても起こる。

-

飛沫感染

感染した人のおう吐物が床に飛散した際などに、周囲にいてノロウイルスの含まれた飛沫を吸い込むことで感染。

-

空気感染

感染した人の便やおう吐物が乾燥し、付着したほこりとともに空気中を漂い、これを吸い込んだりして、口の中へノロウイルスが侵入することで感染。

ノロウイルスを予防するには

ノロウイルスの予防4原則「持ち込まない」「つけない」「やっつける」「ひろげない」を守りましょう。

- キッチンに「持ち込まない」

調理する人が感染していると、食品を食べる人に二次感染してしまいます。腹痛や下痢の症状があるときは、食品を直接取り扱う作業は控えましょう。

-

食品や調理器具等に「つけない」

調理や盛り付けなど各作業の前に、せっけんを使って丁寧に手を洗いましょう。指先や指の間、爪の間、親指の周り、手首、手の甲など汚れの残りやすいところもしっかりと洗います。なお、ノロウイルスにはアルコール消毒はあまり効きません。

-

しっかり加熱して「やっつける」

ノロウイルスを死滅させるためには、中心温度85~90℃、90秒以上の加熱が必要です。

-

消毒と対策で「ひろげない」

ノロウイルス感染が身近で起こったときには、食器や生活環境などの消毒を徹底しましょう。また、感染した人のおう吐物や乳幼児のおむつ等を処理するときは、マスクやビニール手袋を使うなど十分注意し、二次感染を予防しましょう。床などを拭くときには、薄めた塩素系消毒液を使いましょう。

「手洗い」をこまめにする

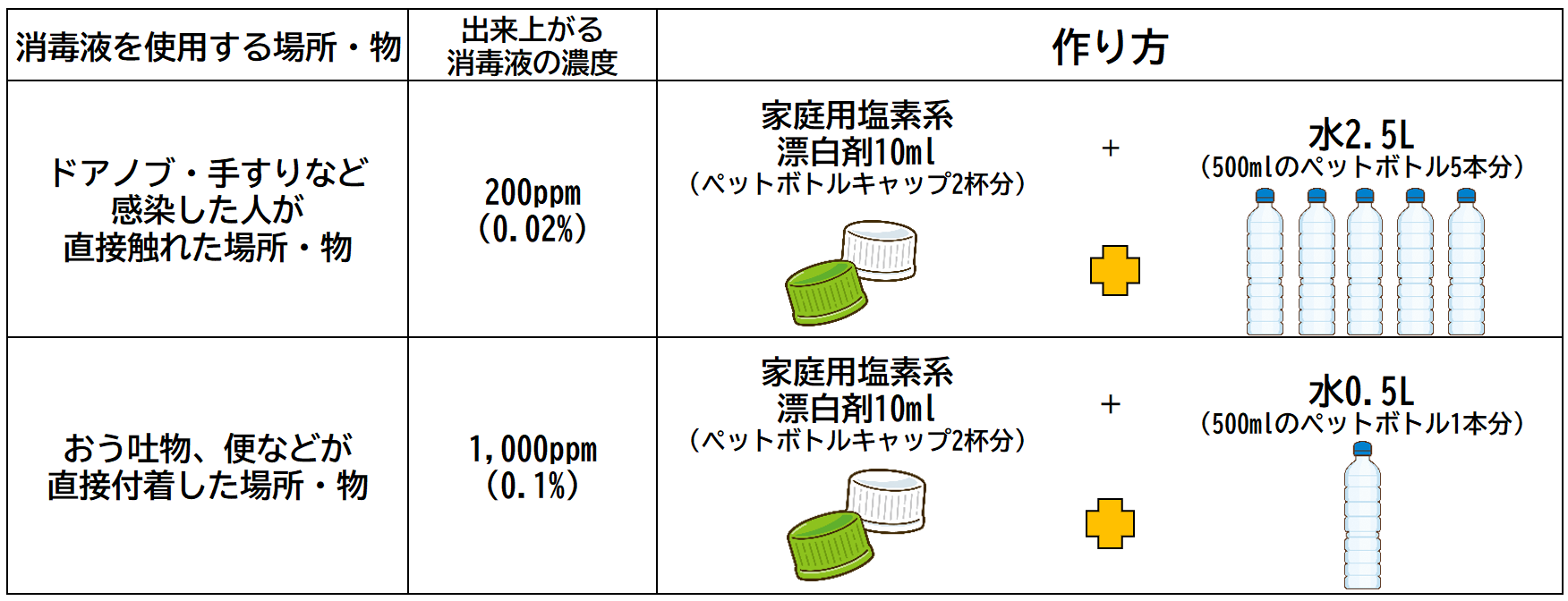

消毒液の作り方

ノロウイルスは非常に小さく、どこに付着しているかわかりません。

そのため知らず知らずのうちにノロウイルスに汚染された箇所に触り、感染し、また汚染を拡大してしまう場合があります。

ノロウイルスに対しては「次亜塩素酸ナトリウム」による消毒が有効です。

「次亜塩素酸ナトリウム」は、市販の「家庭用塩素系漂白剤(濃度約5%)」に含まれており、ペットボトルを使用することで簡単に作ることができます。

※市販の次亜塩素酸ナトリウムは1~12%など製品により濃度が異なります。必ず、表示の確認をおこなってから使用してください。

消毒液を取り扱う際の注意点

- 消毒液は、時間が経つにつれ効果が減少していきます。その都度使い切りましょう。

- 消毒液を入れたペットボトルは、消毒液・飲用不可等の表示をして、乳幼児の手の届かない場所に保管するなど、誤って飲むことがないようにしてください。

- 換気を十分におこなってください。

- 皮膚への刺激が強いので、直接触れないよう、ビニール手袋等を使用してください。

また、手指、皮膚の消毒には使用しないでください。 - 皮膚や衣服に付着した場合は、すぐに水で十分洗い流してください。

- 有毒な塩素ガスが発生しますので、酸性のものと混ぜないように注意してください。

- 金属を腐食させる性質があるため、金属に使用したときは、念入りに水拭きしてください。

- 汚物(おう吐物、便等)などが残っていると消毒効果が低下するため、汚物はあらかじめ除去したうえで、消毒してください。

感染した人のおう吐物や便の処理方法

- 作業時は、ビニール手袋や使い捨てマスクを着用する。

- おう吐物や便は、乾燥する前に、ペーパータオルなどで静かに拭き取る。

- 次亜塩素酸ナトリウム(家庭用漂白剤など)消毒液を浸した布で水拭きする。

- 拭き取ったおう吐物や便、使用した手袋などは袋に密閉して破棄する。

- 換気は屋内への飛散防止のため、おう吐物処理が終わってから、空気の流れに注意して行う。

- 終わったら、石けんを使って丁寧に手を洗いましょう。

もしもノロウイルスによる食中毒にかかってしまったら…

下痢やおう吐、発熱など、ノロウイルスによる食中毒と思われる症状がみられた場合には、無理をして仕事や学校に行こうとせず、医療機関を受診しましょう。

感染していた場合、職場や学校に行ってしまうと、多くの人に二次感染を広げてしまう可能性があります。また、症状があるときは、なるべく食品を直接取り扱う作業をしないことも大切です。

ノロウイルスと診断された場合は、その旨を職場や学校に伝え、医師の許可が出るまで自宅で休養します。

自分以外の家族がノロウイルスにかかった場合も、自分が感染しないように予防しましょう。

また、ノロウイルスは症状が治まってからもしばらくの間、便から排出されますので、引き続き感染を広げないように手洗いなどの予防を徹底しましょう。

関連ファイル

- ノロウイルス食中毒予防パンフレット<外部リンク>(厚生労働省)

- 手洗いの手順リーフレット<外部リンク>(厚生労働省)

- ノロウイルスに関するQ&A<外部リンク>(厚生労働省)